總網頁瀏覽量

2022年10月7日 星期五

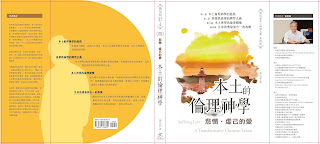

悲憫‧ 虛己的愛 -- 本土的倫理神學

倫理學狹義地﹝可﹞釋義為某種傳統、群體或個人所持有的道德原

則。廣義地說,社會裏的所有規範、習俗、制度、格言、禮儀、行

為標準、律法,都囊括在倫理的範疇內。

換句話說,倫理是社會中傳承的一套規範,用來維持並型塑理想的

人際、社會以及國際間的互動關係。倫理在本質上因此是具有導引、囿

限、甚至是綑綁的意涵。倫理的彰顯因此隱含有維護現狀,宰制未來的

潛在意思。在亞洲的基督宗教作為殖民歷史的宗教。其所引進的諸多基

督教倫理教導,雖絕大部分都分享有共同人性的普遍理想與期許,其在

不同時代、處境中發展出來的倫理規條,面對在地的、當代的新情境,

仍會出現許多不合時宜或以偏概全的缺失。本土神學的倫理學因此不在

於重述既存的倫理規範,而應著重於對不合時宜及以偏概全之傳統倫理

的糾正與重建。也就是用心於對傳統倫理的解構,來重建具解放性的倫

理。這也算是基督教倫理學的轉型正義。

2022年3月31日 星期四

懷念 鄭兒玉牧師 - 一位特立獨行的時代先知

|

| 鄭牧師與神學院同事 |

黃伯和 台灣本土神學研究中心 主任(前台南神學院院長,前長榮大 學副校長) 【適逢鄭兒玉牧師百歲冥誕,接蔡三雄牧師來信邀稿,謹記數則回憶以茲追念】

鄭兒玉牧師對我的神學生涯於公於私都扮演著無法言喻的影響。

作為第一代基督徒,在帶領我信主的傳道人鼓勵下,憑著信心決定在不依靠父母支助下進到台南神學院就讀。本來以為說利用新生訓練以及語言進修期間找個家教、工讀辛苦一點,應該可以撐下去。沒想到一個多月暑期進修時間都過去了,想找的工作卻毫頭緒。就在進修課程的最後一天,同學們都在收拾行旅準備回家度週末,迎接正式開學的神學生生涯。我則掙扎著註冊的學費與開學後的生活費仍無著落,考慮著是否應該放棄這個不成熟的信心抉擇。

就在離校前夕,同宿舍室友邀我到餐廳旁的桌球室打桌球,說是臨別前的交誼。就是這個時候鄭兒玉牧師差人到桌球室找我,說他的互談會需要工讀,問我願不願意幫忙。就這樣一個關鍵讓我留下來,展開了我一輩子的神學與神學教育旅程。在互談會、事工班的工讀讓我有機會向鄭牧師近身學習。幫他寫信(都是他逐句口授抄寫)、寄信(常常是晚上成功路郵政總局要關門前趕去寄送)、檔案整理、資料蒐集,以及事工班的行政協助等。鄭牧師是個急性子的人,跟他工作是隨傳隨到,事必躬親,而且每件事都講究時效,劍及履及。跟他工作雖然很緊張,但卻也養成我扎實的做事態度與成效。工作期間牧師娘的噓寒問暖,時而拿些衣物、食物幫助,在孤單旅外的遊子灰心、喪志時,這往往像針強心劑,讓艱辛的神學院生活得以持續。

鄭牧師是個歷史學者,史學的訓練讓他對週遭環境有過人的洞察力。他的執著、敢言,以及鞭辟入裡的觀點,讓他贏得教會內外人的敬佩與稱頌。他喜歡作詩,他的詩中屢屢使用出頭天的台灣俗語。這也影響了我後來在博士論文撰寫、擇材時受到他的啟發並選用了不少他的資料。鄭牧師在台灣戒嚴的年代,身影單薄卻言辭鋒利,他堅持公義,也關心弱小。在林義雄家遭滅門血案後,他奔走遊說把兇宅變成教會,為台灣歷史的創傷闢劃救贖的希望。他是我的老師,一位特立獨行的時代先知。

2021年11月27日 星期六

記憶中的蕭清芬牧師

-- 悼 一位牧者心腸的神學教育家

黃伯和

蕭牧師是台南神學院第五任院長(1973-1986),可以說是台灣戒嚴時期最後一任的南神院長。卻也是台灣民主催生前陣痛期最激烈衝撞年代的神學院院長。美麗島事件把台南神學院捲入暴風駭浪的漩渦。參與事件的師生在風聲鶴唳的氛圍中逃的逃、躲的躲,留在校園的也人人自危。校園內不同情治單位人員不斷穿梭監視。學校處於風雨飄搖中,隨時可能解體。做為院長助理的我看著蕭牧師,為了保護王憲治牧師,營救謝秀雄老師和散逃的學生,不斷與情治人員周旋,四處奔波求援。蕭牧師不做英雄、沒有站上舞台,只是低調的,試圖以圓融的方式守住學校、在危險當中護著所有的師生。

由於出生家世的關係,蕭牧師與公報社、新樓醫院及神學院都有特殊的感情。加上其普世教會的經驗,使他堅持合一的處事精神。在處理南神與新樓醫院、南神與公報社土地糾紛時常常被校內師生批評沒有站穩南神立場。但是當南神面對危機衝擊時,他卻像母雞般張開翅嗙呵護著所有師生。他常常會突然的要我寄書、寄錢給校友,為急需的教會奉獻,許多次遇見教會信徒跑到院長室找他諮商,在院長室放聲大哭的場面。他告訴我當院長就是「石磨心」,即使自己吃虧也要以和為貴。

由於我牧師娘與蕭師母在兒童音樂教育上的師生與合作關係,退休後的蕭牧師每次回來見面,總會帶著小東西(原子筆、巧克力、小貼紙)要我送給小孩子們。幾年前我們到紐澤西德魯大學學假,有機會幾度到他牧會的教會禮拜,後來他卸下全民台語聖經協會理事長的職務交棒給張德香牧師,並要我擔任副理事長協助,我們三個南神老院長一起在南神旁邊的布老虎用了午餐。那是我們最後的見面。蕭牧師,是一位牧者心腸的神學教育者,他沒有顯赫、出頭的作為,卻默默的守護學生,守住學校,貢獻教會、疼惜台灣。

2018年9月21日 星期五

看見四姨

認識四姨是還在南神讀書的時候,當時到公園路去看她總有豪門牆高庭院深的感覺。但是,四姨給我的印象是和藹可親,敬虔愛主。歷盡生活波折,兩袖清風,晚年甚至淪為低收入戶的單身老人,依靠政府救助、慈善機構送餐,她卻甘之如飴,從無怨言。她信仰堅定,平和隨緣,清心寡慾,竟然因為政府的救助金累積成存款過多而遭取消低收入戶身分改為中低收。每次見到她都是笑臉迎人,從不口出惡言。

當借住房舍需被收回售賣,無處可去時,她打來電話求助,說的是事情大條了,要搬到哪去住?沒有半句怨言,也無憤恨口氣。帶她去看過幾家安養院,每問到入住費用,她都搖頭說這是有錢人才住得起的。落寞的回車上,一路無語的讓我們載回去。她平靜交託,面對危機不動聲色,似乎周遭的人都比她還緊張,為她擔憂,她總是淡淡的回應,上帝安排到哪裡都可以。

當她病危住院,我們開始試圖連絡與她相關的親友,赫然發現有那麼多姪甥輩受過她的照顧。幾乎她的兄弟姊妹都有孩子在小時候住到她那裡,接受她的關照。她擔任助產士,翻山越嶺幫人接生,她開拓教會,一心以傳揚福音為職志。老來她一無所有,卻讓所有接近她的人感受溫馨。她看似貧乏,上帝卻給她豐富。為了她的安置,我們踏破鐵鞋、動用關係,屢遭挫折。哪知上帝在所預定的時間,恢復了她的低收入身分,為她安排了環境、愛心最完善的老吾老院。上帝的旨意最美善。我們小信的人急得如熱鍋上的螞蟻,她卻無憂無慮,任憑上主帶領。

在新樓醫院安寧病房的最後歲月,她沒遭受痛苦。雖然有時呼吸急促,喘不過氣,上帝讓她安詳睡去,滿有平安,盡是祝福。在她生命點滴流失,心跳停止的剎那,護理師在她耳邊輕輕的說:【阿嬤,妳安心的走,我們的病都好了。】,那一刻,我深信上主已接她到祂的懷抱。九十八歲長壽,慈祥無私,她留下美好的信仰典範,也為我們見證上主的愛與信實。我看見四姨,讓人尊敬的長輩。

2016年7月3日 星期日

一位謙卑的信仰與神學實踐者-- 懷念駱維仁博士

|

| The Bridegroom is now reunion with the bride blessedly |

五月28日以勒回來告知駱維仁博士去逝的消息,我還以為是他聽錯了。因為22日才接到仰恩的電子郵件問我25日能不能上台北參加駱博士家人為他搬入安寧病房要舉行的感恩禮拜。不巧當天行程挪不開無法北上,想說是不是把感恩禮拜聽錯了?

五月31日到台神主持東南亞神學研究院最後一位博士生,韓國來的Chun Kiho的論文口試,從仰恩和南州證實駱博士27日果然走完他的人生路,蒙主恩召了。內心雖然不捨,卻也為他擺脫病痛糾纏,能與高天香老師在上帝的愛裡團圓,而生起一絲安慰。

三十多年亦師亦友

與駱維仁博士結識是我從紐約協和神學院回來後,一次聯合聖經公會在台灣舉辦的聖經翻譯者研討會開始,我自己都忘了當初為甚麼會被邀請參加。不過這次的結識卻是種下後來三十多年我們一群聖經研讀本工作者追隨駱博士研究、翻譯及編寫現代中文聖經研讀本的不解之緣。與駱博士形成亦師亦友的緊密關係。

駱維仁博士是台灣教會有史以來聖經研究造詣最受尊崇的學者。他的成就讓他多年擔任美國聯合聖經公會的要職。主持多種語言的翻譯事工,並擔任翻譯顧問的工作。在與他一起從事現代中文聖經研讀本的編寫工作期間,得以親炙他的為人處事,深刻體驗到他謙卑待人,卻執著學術,洞察神學本質的真知灼見。

駱博士可以說是我見過的神學學者中最為謙卑的一位。三十多年來與他一起工作無數個日子,記憶中沒有過任何一次他是在我們之前走進電梯,大多的時候都是他守在電梯門口讓我們這些學生輩進入後他自己才跟著進來。同樣的客氣與謙卑舉止在用餐時,談話間他總是一貫的展現以大事小,謙沖待人的親和態度。

雖然由於工作上需要不斷搬遷,後來高老師失憶走入空洞世界,加上獨子早逝,駱博士的經濟情況並不樂觀。不過,望著我書架上那一排排不同版本的中英文聖經,註釋以及許多不同的神學出版品,有一大部分都是駱博士每次見面時送的。而他所有的藏書,最後都送給了玉山神學院。他待己刻苦卻大方慷慨的對待朋友和周遭的人。與他接觸過的人無不對他感佩不止,敬仰有加。

堅持真道燈塔不熄

最近一次到淡水馬偕去探訪駱博士,他雖神智清楚但已語意不清。一個多小時的談話中,他惦記著的仍是尚未完成的出版工作。讓我印象深刻的是他提到剛從美國回台灣任教,被批評為異端新神學的那段心境。言談間可以感受到他對自己神學的自信,並以能啟發帶領學生跨界探求真理,委身公義與自由而自豪。駱博士很少提到自己在海外協助海外台灣教會之牧養和參與台灣解放運動的事蹟。但是,我從林興隆兄及多位當年與他一起奮鬥的同志多次聽聞駱博士如何低調的卻堅定而無私的付出,協助海外台灣教會的成長,及對故鄉台灣的關心與奉獻。

最近一次到淡水馬偕去探訪駱博士,他雖神智清楚但已語意不清。一個多小時的談話中,他惦記著的仍是尚未完成的出版工作。讓我印象深刻的是他提到剛從美國回台灣任教,被批評為異端新神學的那段心境。言談間可以感受到他對自己神學的自信,並以能啟發帶領學生跨界探求真理,委身公義與自由而自豪。駱博士很少提到自己在海外協助海外台灣教會之牧養和參與台灣解放運動的事蹟。但是,我從林興隆兄及多位當年與他一起奮鬥的同志多次聽聞駱博士如何低調的卻堅定而無私的付出,協助海外台灣教會的成長,及對故鄉台灣的關心與奉獻。

在台灣,年輕一輩的聖經學者,少有不受駱博士指導、關照過的。而所有經歷過他的教導的學生,無不對他心生景仰。他所留給台灣教會與追隨他的人的珍貴遺產,不只是他的博學廣聞,真知洞見。更重要的是他的謙沖為懷,提攜後輩的為人與典範。我這一輩子的神學旅程,受惠過許多知名學者,開啟我神學的知識領域。但是駱博士之於我卻像燈塔,無論外在環境如何,他都是寧靜的以他的智慧和謙卑的愛心,散發著光芒,導引我們的人生之船找到安詳與尊嚴的停泊之地。

謹以此追念 駱維仁博士。

2016年6月12日

(本文已刊登教會公報3357期23版)

2015年9月29日 星期二

在上帝栽種你的地方落地開花

Blooming Where You're Planted

一位年輕的女宣教師,飄洋過海在亞洲大陸尋尋覓覓,只為能奉獻青春榮耀上帝。最後落根在台灣這塊美麗的島嶼,在這裡找到了使命的禾場、找到了真愛。他的差傳機構強調「一切為基督」,他所屬宣教差會的創辦人宣示不為自己留絲毫全然奉獻。而她一個女宣教師感動了她的先生,身體力行,把萬貫家產全部獻給台灣,幫助弱勢,關懷老人。而她自己完成使命而後義無反顧,埋骨台南。他們值得我們懷念與學習。僅誌下兩篇追思他們的禱文,以及他們的生平故事,留為自勉,也是紀念。

林鄧璐德女士告別禮拜禱詞

2015年9月28日

大慈悲的上帝,生命的主宰,

林長老娘是祢的女婢,從年輕時回應祢的呼召,飄洋過海,親像亞伯拉罕的信仰,從新大陸的德州來到亞洲,最後落根在台灣這個美麗的島嶼。在你栽種他的地方,落地開花,活出美好的見證。

鄧璐德長老娘出身為內地會的宣教師,和她的先生林澄輝長老終身實踐內地會「一切為基督」的精神。親像內地會創辦人戴德生所曾宣示的:「我若有千磅金,中國都可以支取,我若有千條命,不留一條不給中國」。林澄輝長老,鄧璐德長老娘他們不但將所有的財產獻給台灣,也把他們的生命留在這塊土地。

今阮在這所在要和你的女婢林鄧璐德女士告別,她出生於德州,埋骨在台南。做宣教師她全然順服祢的帶領,在祢給她栽種的地方開花結實,終老天家。她所留給我們的不只是愛心的典範,謙卑順服的信仰,更是無保留為基督、替上帝做大事的偉大心靈。

阮確信她的肉體雖然毀壞,她和林長老所留下的愛心的工作,信心的模樣,以及他們對上帝國應許的盼望,要親像種子落地,從台南遍滿台灣到於世界許多地方以及人們的心裡。

願祢伸出慈愛的雙手接回祢的女婢,也賞賜祢的祝福給我們這些祢的百姓,讓我們紀念祢透過林長老、長老娘的生命見證,學習更信靠祢,委身於祢,來做您聖國的僕人,讓祢的國臨到在地上如同在天上。奉主耶穌的名。

阿門。

林澄輝長老別世二週年追思禮拜

2013年 3月23日

生命的源頭,人類歷史的主宰,主我們的上帝:

我們眾大家聚集在這裡舉行這個【故林澄輝長老別世二週年追思禮拜】,我們有說不盡的思念,同時也心存感謝。

從這個追思禮拜,我們再一次確認你是掌管生命,支配歷史的上帝。我們的生,我們的死,無毋是在於你的計畫(Ke-ek),我們的生命發光做鹽所構造的歷史也無離開你的監督和帶領。

我們再一次為著林澄輝長老在世間的日子,他的信仰和多多美好的見證,獻上我們的感謝。他無論是做我們的親人、朋友、我們的導師或是同工,都曾讓我們的生命更加豐富,精彩。他美好的信仰見證,即使在他別世倆年後的今天,仍然透過不同的方式繼續在我們當中說話,啟發我們成為你忠心僕人應有的生命形式。

因為如此,我們在這裡的追思,不只是越頭看過去,紀念林長老在生的點點滴滴。我們的追思也是再確認、再契約的行動。透過回顧我們每一個人與林長老所建立的不同關聯,在這個追思禮拜中做更新,再立志。讓我們在思念的中間學習林長老的信仰、追隨他的好見證。也透過這個追思禮拜讓我們有份於林長老所留下來的多多信仰與服務的事工。讓林長老的信仰和愛心繼續在我們當中成長、生傳(seN-thoa3)。

我們也特別紀念林太太,他繼續林長老的腳跡,將信仰化為行動,用愛心見證福音,願上主保守他,身體健康,心神平安、喜樂。在他的工作中讓主的名得榮耀。也得到人與上帝的歡喜和祝福。奉主的名禱告。

2014年4月27日 星期日

凋萎的笑容 – 懷念吳麗珠師母

2012年4月24日 星期二

To Die Young As Late As Possible (死得年輕死得晚)

讀葛芬(William Sloan Coffin)的書「信條」(Credo),映入眼簾這句弔詭的英文: To Die Young As Late As Possible (直譯:死得年輕死得晚)。 葛芬死於2006年 (June 1, 1924 – April 12, 2006) ,享年81歲。是美國基督教自由派的牧師,長年致力於促進人類和平的運動。有20世紀美國先知的美譽。早年在美國長老教會按立牧職,然後轉往聯合基督教會(UCC)牧會。年輕時熱愛運動,是一位有天份的鋼琴家,也曾在美國中央情報局工作過,後來擔任耶魯大學的校牧,紐約河岸大教堂 (Riverside Church)主任牧師等工作。

讀葛芬(William Sloan Coffin)的書「信條」(Credo),映入眼簾這句弔詭的英文: To Die Young As Late As Possible (直譯:死得年輕死得晚)。 葛芬死於2006年 (June 1, 1924 – April 12, 2006) ,享年81歲。是美國基督教自由派的牧師,長年致力於促進人類和平的運動。有20世紀美國先知的美譽。早年在美國長老教會按立牧職,然後轉往聯合基督教會(UCC)牧會。年輕時熱愛運動,是一位有天份的鋼琴家,也曾在美國中央情報局工作過,後來擔任耶魯大學的校牧,紐約河岸大教堂 (Riverside Church)主任牧師等工作。.jpg) 受到當時在紐約協和神學院 (Union Theological Seminary) 任教的尼布爾(Reinhold Niebuhr) 社會哲學的影響,葛芬在一九六零和七零年代成為一個激進的美國民權及和平運動的領導者。他甚至曾加入骷髏會的秘密會社組織 (Society of Skull and Bones)成為會員。贋任美國最大的反核委員會(SANE/FREEZE)的主席。

受到當時在紐約協和神學院 (Union Theological Seminary) 任教的尼布爾(Reinhold Niebuhr) 社會哲學的影響,葛芬在一九六零和七零年代成為一個激進的美國民權及和平運動的領導者。他甚至曾加入骷髏會的秘密會社組織 (Society of Skull and Bones)成為會員。贋任美國最大的反核委員會(SANE/FREEZE)的主席。 他一生反戰,反越戰、反伊拉克戰爭。他關注生態,強調保護環境的信仰不足於維護生態的永續,要從心裡敬畏自然,尊重上帝的創造。他也直言為不同性取向者的權益作辯護。在上個世紀末能活到八十一歲的人,從年歲看應該不算死得年輕,但是他終身為理想奮戰,走入死亡還有市民趴在他的棺木上嚎啕。他的死也忠實於自己的格言。

他一生反戰,反越戰、反伊拉克戰爭。他關注生態,強調保護環境的信仰不足於維護生態的永續,要從心裡敬畏自然,尊重上帝的創造。他也直言為不同性取向者的權益作辯護。在上個世紀末能活到八十一歲的人,從年歲看應該不算死得年輕,但是他終身為理想奮戰,走入死亡還有市民趴在他的棺木上嚎啕。他的死也忠實於自己的格言。"To Die Young As Late As Possible" 這句話可以有很多翻譯,「死得年輕死得晚」的直譯給人一些遐思。如果意譯的話應該可以譯成「至死保持年輕」、「寧死勿老」、「老而不萎」,或者轉一個角度可以說 "To Live Young As Long As Possible"。

在醫院工作的朋友在看透生老病死,往往提出哲言忠告:「好死就是祝福」(善終為福),葛芬給我們的格言或許更值得省思吧。

|

| Corses of American Soldiers from Iraq |

|

| Martin Luther King Jr. |

|

| Cry over the "Coffin" |

2012年4月15日 星期日

春季、花祭、人聚

枯木逢春

幾度氣溫回升,滿園春意盪漾。來到紐澤西這個花園城市不到一個月,三月初迎接我們的滿城枯樹,轉眼間,居然數變其貌 ,從吐蕊開花到嫩葉新綠,校景、街景三天一變,讓人目不暇給驚嘆不已。值得一提的是,花開的速度比葉子早且快。還枯乾的樹枝上點輟著鮮豔的花蕊,百色交錯正所謂繽紛。當初枯死蕭瑟的冬景,如今卻已綠意盎然,百花爭寵。春來了,信息明確。宿舍外面的草坪開始可以聽到小孩子的嬉戲聲,後面球場也不時傳來運動員、啦啦隊的吶喊、鼓譟。四周塞滿了青春的氣息。出國無數次到過的國家也不少,卻是第一次感受到季節變換如此的鮮明、強烈。把一個月之差所拍攝的照片拿出來比對 ,不禁對大自然生命力的強大感到震驚。再嚴酷的冬寒都阻擋不了春芽的崢嶸。講了半輩子復活節的信息,從沒有像置身這一

個創造變化之奧秘情境中感受這麼深刻。這不禁讓我想起讀日本哲人和辻哲郎 (Tetsuro Watsuji) 的「風土」(Fudo,1953) 所提到的氣候、環境、自然與人文(文化)的關係。不過它所論述的東亞季節雨氣候導成的輪迴式宗教文化,自己雖然身處其中,一直都沒有很深的感受,反倒是在這北美的城市驚懼的體驗了他所描述的大自然在死亡與復活之間輪迴的奇特經驗。

個創造變化之奧秘情境中感受這麼深刻。這不禁讓我想起讀日本哲人和辻哲郎 (Tetsuro Watsuji) 的「風土」(Fudo,1953) 所提到的氣候、環境、自然與人文(文化)的關係。不過它所論述的東亞季節雨氣候導成的輪迴式宗教文化,自己雖然身處其中,一直都沒有很深的感受,反倒是在這北美的城市驚懼的體驗了他所描述的大自然在死亡與復活之間輪迴的奇特經驗。

如果死亡就像生命的嚴冬,枯犒的枝幹在風雪中的靜默,算得上一季生命的休止符。我倒很想詢問枯枝知道春暖會帶來生命的復甦嗎?死寂的生命裡存有復活的盼望嗎?

2012年3月21日 星期三

驟逝的生命 - 悼念王輝彰牧師

2008年3月17日 星期一

生命是什麼? -- 一個基督宗教的觀點

校園巡迴系列講座

前言:

生命的存在是個奧秘。人世間的來來去去,宇宙萬物的生生息息,其中的生命卻是個個獨特,各具價值。然而,生命是什麼呢?這是個千古難解的問題,向來都沒有一個定論。歷史上許多哲人試圖從不同的角度來回答這個問題,但是,角度不同、學科不同,所提出的解答也迴異。自然科學的學者與社會科學、人文科學的看法有所不同,即便不同的人文科學流派,他們對生命的看法也往往南轅北轍。更不必說不同的宗教對生命的看法。

然而,生命的現象終究是實在的,不論各宗各派對生命的解釋、看法有多麼不同,他們到底是指向同一個存在現象的,因此,對生命是什麼的問題,雖然難以提供單一的回答,卻可以從不同的觀點中依照現象的共同來找出對話的基礎。本文因此不試圖為生命的本質提出普遍性的答案,而是希望從基督宗教的觀點提供一個瞭解的面向,來與不同的主張分享、對話及互相學習。

生命的起源

要回答生命是什麼,最基本的問題應該回到「生命是怎麼來的?」。這個問題可是高度爭議性的問題。但是,這個問題卻也是談論生命的本質的重要因素。自然科學以進化論來看待生命,佛教以輪迴轉世瞭解生命,基督宗教以及猶太教、伊斯蘭教則都以創造論作為生命起源的說明。這些對生命起源看法的不同,自然的影響他們對生命的價值、以及生命目的及倫理規範的差異。

基督宗教以創造論來界說生命的起源,曾經與自然科學所倡導的進化論有過一段嚴重的爭辯與衝突。近年來兩方面的修正觀點,雖然還未能全然解決彼此的歧異,卻尚能在各自角色定位上取得某種程度的相安無事。當然,雙方的基要主義者,或許還是水活不容吧。這也就是說,即便同一個宗教或學術流派,其內部對共同的主張還是有不同的詮釋和強調的。

創造論可以說是基督宗教信仰的最根本信念。近年來的神學及聖經學者都同意聖經並不是自然科學的論文,而是一種信仰的陳述。這也就是說創造論與進化論兩者基本上是屬於兩個不同領域的關懷,他們有許多可以對話、辯論的地方,卻不必要將之放在對立面來看待。創造論在基督宗教信仰上的關心主要還是在於人與上帝的關係。這種受造物與造物主之間的從屬關係,所界說的人的存在情境才是基督徒信仰與生活的依歸。至於上帝如何創造,以及創造之後人類的進化情形如何,倒不是聖經關心的重點。對許多的基督徒來說,自然科學試圖解決技術(how)的問題,信仰的關心卻是價值(why)取向的。

基督宗教藉著創造論來說明人類或世界存在的任何物種都不是絕對者,都是有限的,是受造之物。上帝作為造物主,他是生命的源頭,支持和供應者。這一個生命的定位,一方面提醒人類作為受造物的責任與尊貴,另一方面也是要人認清自己的有限而學習謙卑。從實踐的層面來看,宣認生命是上帝所創造的,也是提供人類一個依靠與指標。使人不必孤單面對人生。

生命的內在矛盾

基督宗教創造的教義認為人的受造具有兩個特質,一方面聖經強調人是依照上帝的形象造的,因此是尊貴與榮耀的,但是,另一方面,在聖經的創造故事中,又認為人類自始組受造之後就受到罪惡的誘惑而墮落。因此人的實存狀態是與上帝割離的,是活在罪惡中的。[1]因此人的生命是處在「有上帝的形象」與「罪人」兩個極端期待的緊張中。

依照聖經的記載,這種緊張是我們人類在日常生活中不斷在經驗的事實。在人受造具有上帝的形象方面,聖經強調人是因此成為其他受造物的耕耘、管理者。這一個受造的獨特性,把人和其他的受造物分別出來。同時也解釋了人類生命對周遭一切所擔負的使命與責任。從人有上帝形象的宣示,基督宗教信仰確認了「人權天賦」的觀念,也因此有了「敬愛生命」的思想。然而,另一方面,基督宗教信仰對於這個尊貴之生命的實存情況也有深刻的體認,在創造故事的描述中,這個依照上帝形象創造的人,卻也是生活在罪之試探下,且屈服於罪的人。聖經創世紀對人類陷於罪惡的情況用故事的手法,有精闢而深刻的描述:

蛇是主上帝所創造的動物當中最狡猾的。蛇問那女人:「上帝真的禁止你們吃園子裏任何果樹的果子嗎?」那女人回答:「園子裏任何樹的果子我們都可以吃;只有園子中間那棵樹的果子不可吃。上帝禁止我們吃那棵樹的果子,甚至禁止我們摸它;如果不聽從,我們一定死亡。」蛇回答:「不見得吧!你們不會死。上帝這樣說,因為他知道你們一吃了那果子,眼就開了;你們會像上帝一樣能夠辨別善惡。」那女人看見那棵樹的果子好看好吃,又能得智慧,就很羨慕。她摘下果子,自己吃了,又給她丈夫吃;她丈夫也吃了。他們一吃那果子,眼就開了,發現自己赤身露體;因此,他們編了無花果樹的葉子來遮蓋身體。(創3.1-7)

這段故事可以說鞭辟入裡的把基督宗教「人論」中有關人性之尊貴與軟弱的內在矛盾與緊張揭露了出來。在上帝創造的秩序中,人與上帝的關係是創造主與受造物的關係,也即在人及一切受造物之上,存在著超越的原理與能力。沒有任何受造物,包括人在內可以自認為絕對的。人雖然因具有上帝的形象而比其他的受造物享有更多的尊榮與自由,分享了上帝管理其他受造物的權力,卻必須謙卑的持守做人的角色與定位。根據創造的故事所暗示,罪的發生就是人不守本分,試圖超越自己的角色,甚至是企圖搶奪上帝的權力。這就是試探,其試探的內容則是人的擴權與濫權,人雖然從上帝取得吃除了園子中間那棵以外[2],任何樹的果子的特權,卻不以之為滿足,蛇的試探除了揭露人超越自己的慾望,試圖擴張自己的權力外,也是對上帝賦予人之自由權的濫用。這一個從蛇來的試探的內容:「你們一吃了那果子,眼就開了;你們會像上帝一樣能夠辨別善惡。」說明了罪的根本是人想自己成為上帝。

生命的卓越與墮落

「眼睛開,像上帝一樣能分別善惡」,這是極具吸引力的誘惑,也是人奔向卓越的誘惑。德裔美籍神學家田立克(P. Tillich, 1886-1965)談到生命的形成,他以人與上帝割裂來形容創造。這種割裂的過程也是人走向卓越的過程,就好像嬰兒從母胎分離出來,生命愈臻成熟,就欲從母胎分離、獨立。而愈成熟的生命同時也是愈趨向死亡的生命,其潛在的可能性也愈縮減,人就愈有限。因此,他認為創造的過程也是人墮落的過程[3]。這種卓越與墮落相隨相伴的緊張關係,正是人生旅程的寫照。所有的生命剛開始都掙扎著離開母腹,而且愈卓越就愈追求獨立、離得愈遠。但是,在這同時人也開始經驗孤單,以及對母親胎腹的思念。遊子思鄉,落葉歸根的情懷因此是所有人的共同經驗。

生與死是互相依存的,沒有死的威脅就沒有生的體驗。人生的旅程因此是走向卓越,卻也是奔向死亡。就是這種生命掙扎的經驗與事實,讓創世紀的作者把人類試圖「睜開眼睛,像上帝一樣能分別善惡」視為罪與墮落的象徵。一方面是因為這個行動是人類正面違逆上帝的命令,抗拒上帝創造秩序的安排,另一方面試圖睜開眼睛取代上帝來判定善惡,則是人追求卓越而陷入了自我中心之驕傲、和自大的泥沼。人人都以自己為上帝,為分別善惡的標準,社會乃陷於弱肉強食的叢林法則。人與人,國與國之間也就沒有公義的文明與以愛來建立的和平可言。創世紀這一個人類始祖犯罪的故事,雖然不在於述說一個具體的歷史史實,卻是很深刻的勾勒出我們每日生活中不斷經歷的試探與實存社會的情境。

換句話說,生命本身就是一個掙扎(struggle)的過程。掙扎消失了,生命也結束了。人生的目的不在於逃避或去除掙扎,而在於確保掙扎過程與品質的優質與意義。有一個故事說,一個獵人帶兒子上山打獵,不幸兒子為野獸吞食。獵人不知要如何將此不幸消息告知其妻子。回家後乃告訴其妻,獵獲珍貴野獸,需找一個從沒有經歷苦難的家庭所擁有的烹具來煮。遣其妻至鄰居問借。妻無法找到任何一個鄰人未經歷過苦難的,乃空手而返。獵人告訴其妻,此一普遍被經驗的苦難今日也臨到我們。這個故事在告訴我們,苦難是生命無法免除的質素,苦難或有程度的不同,卻沒有人能完全免於苦難。人生的旅程無非就是一個處理苦難的藝術。我們可以用逃避的方法面對苦難,也可以正視苦難。從苦難與挑戰退縮或逃避,只會使生命陷於孤立和萎縮。正視人生的挑戰與苦難,則讓我們能接納生命,接納苦難做為生命的一部份。與苦難搏鬥,生命乃充滿活力與感動。

生命的救贖

然而,基督宗教信仰並不是一個現世主義的信仰。他不只是教導人如何在現世面對人生,處理苦難。作為宗教信仰,基督宗教是一個強調恩典的宗教[4]。一方面他不以今生為生命的唯一依歸,從歷史的角度為視野,基督宗教以「創造」與「終末」來構築「生前」與「死後」的世界。而上帝是掌管這一切的上帝,我們被造之前與上帝同在,死後也要面對上帝,而今世則在上帝的眷顧與帶領下。這種人與上帝不即不離的關係,形成了基督宗教信仰的「審判」與「救贖」的教義。

生命既然是被造的,因此是有目的的。人生必須活出生命的目的來。什麼是生命的目的呢?基督徒認為生命的目的在於揣摩、順服創造主的心意。宗教改革家加爾文則說,人生的目的在於「榮耀上帝」。其中的意義是一樣的,也就是說從宗教上探討人為何來到世界,是找尋生命目的、意義及價值的根本課題。上帝既然是生命的作者,經營生命去成就作者的意圖,乃是使生命目的與價值呈現的不二方法。這也所以普世的基督徒畢其生都在追尋上主的旨意。希望能明白這一個奧秘並活出這個價值。

人類因為背離上帝的命令和旨意,而陷於罪的情境。審判與救贖就是發生在這一個「背離」與「回轉」的生命轉折之處。新約聖經約翰福音說:「從來沒有人看見上帝,只有在父懷裏的獨生子將他表明出來。」(約1.18)因為耶穌表明了上帝,因此我們可以從耶穌的生平與教導來認識上帝,瞭解上帝的旨意。耶穌基督到世界上來以十字架的犧牲,以及建立在這種無條件的犧牲之愛所做的教導,啟示出上帝的屬性,成了人是否順服、跟隨上帝的基準,也成了恩典與救贖的要素。耶穌死在十字架上的事件,從基督徒的信仰觀點來說,是無罪的人代替有罪的人所受的刑罰,因此,這是出於愛的恩典。上帝是愛,所以他不以我們的罪來審判我們,反而,在瞭解人的有限、軟弱下,提供我們一個恩典的機會,就是藉著耶穌把新生命的道路指示我們。讓我們藉著信耶穌是基督[5]獲得重生的機會。

基督宗教信耶穌是基督,就是把耶穌在世界上所教導的、所活出來的生平,包括他的死與復活,當作是上帝的旨意和啟示。因此,跟隨耶穌就是遵行上帝的旨意。人就因此找到生命的目的,能夠活出生命的意義。信耶穌因此不只是一種宗教的選擇,而是生命的委身。確定我們要怎麼經營一個生命,活出特定的生命品質與特性。基督宗教的救贖觀是以達成生命的圓滿為目標。人的受造面對許多不圓滿的挑戰與威脅,救贖就是補滿這些缺憾。例如聖經創造的故事在人受造後說,上帝看人孤單不好,因此為人創造了匹配的,使兩人成為夫妻。人與人之間因嫉妒而發生衝突甚至殺戮[6],甚至因為人的罪而導致人與上帝、人與人、人與大自然以及人和自己關係的破裂[7],上帝為補滿這些不圓滿,乃讓他的兒子耶穌來為世人死,彰顯他就是愛,是無條件,白白施予,奉獻犧牲的愛。這愛不只是關係復合的激素,也是生命的泉源。

愛是生命的泉源

基督宗教是非常強調「愛」的一個宗教。一方面是因為基督宗教的救贖是通過上帝的愛與恩典,另一方面也是確信在人的生命歷程中,愛不但是生命的救贖,也是泉源。聖經約翰一書的作者曾經這樣宣示:

親愛的朋友們,我們要彼此相愛,因為愛是從上帝來的。那有愛的,是上帝的兒女,也認識上帝。那沒有愛的,不認識上帝,因為上帝是愛。…所以,我們知道,並且相信上帝愛我們。上帝是愛;那有了愛在他的生命裏的人就是有上帝的生命,而上帝在他的生命裏。(約1.7-8, 16)

上帝的愛與人世間存在的愛是不同的,根據基督教倫理學家虞格仁的研究[8],新約聖經中所提到的上帝的愛(agape)與社會上我們日常經驗的夫妻愛、兄弟愛、和朋友之愛是不同的。上帝的愛顯明在耶穌基督身上,是一種無條件白白施予的

,以他人為中心、藉著自我犧牲來充實對方,促使對方成長的創造性的愛。這與我們一般所經驗的以自我為中心的愛(eros)不同,自我中心的愛是發自慾求,因此是缺乏的一方向豐富的一方需求的愛,這種愛是佔有,不可分享的。因此也是競爭、嫉妒和自私的。

上帝的愛是創造性的,因此它具有醫治的效果,也是生命存在的支撐之力。創造性的愛是上帝的創造作為的一部份,藉著這愛可以使軟弱者剛強,使犯罪者悔改,使絕望者重新獲得希望。救贖與創造在這愛的果效中合而為一。就像本文起頭所提到的基督宗教的創造故事並不是自然科學的宇宙起源論。而是宣示世界(包括人)與上帝的關係。如果我們從創造故事的情節看,創世紀第一章記載:

太初,上帝創造天地。大地混沌,還沒有成形。深淵一片黑暗;上帝的靈運行在水面上。上帝命令:「要有光。」光就出現。上帝看光是好的,就把光和暗分開,稱光為「晝」,稱暗為「夜」。晚間過去,清晨來臨;這是第一天。(創1.1-5)

這段聖經故事的記載與我們傳統瞭解的基督宗教創造觀其實有一點距離。傳統創造觀以為上帝是從無造有,因此一直與進化論牽扯不清。這段創造的故事則沒有從無造有的說法,而是讓世界從混沌成形,從黑暗造光。換句話說,這段故事所顯示創造並不是宇宙的存在(to be),而比較是它的形成(to become)。從混沌創造秩序,從黑暗創造光明,這一個創造故事所要表達的,其實是他的創造性與救贖意涵。上帝的創造因此不是存在於亙古以前的開天闢地,而是在我們每日的生命掙扎的過程中,不斷的讓我們體驗。上帝在耶穌基督身上所彰顯的創造性的愛,幫助我們在人生充滿掙扎的旅程中,經驗醫治、充滿和更新的力量。生命的真諦因此不在於它的存在(being),而在於它的過程(process)。

永恆的生命

如果說生命的本質是在其過程而非存在,我們談論生命乃必須釐清它的狀態。也就是界定我們談的是哪一種生命。從基督宗教的觀點說,人的生命至少含有三個不同的層次,包括生物性的肉體生命,社會性的團契生命,以及宗教性的靈性生命。三者合一形成我們的生命狀態。我們前面提到生是依附在死的威脅下存在的。這個死的威脅可以是針對肉體生命,可以是針對社會性生命,也可以是針對靈性生命。這也是所以每一個人的死亡都不是單純的個人生死問題,還牽涉到他與周遭關係的斷裂。一個人的死亡對周遭活者的團契關係具有切斷、破壞的衝擊。因此,死亡不是死者一個人的事件,而是社會共同經歷的傷害事件。

從死亡的威脅來反省生命的內涵,談論生命也就不能只關心生物性的肉體生命,還必須關心人與人的關係,以及人對終極價值的委身與實踐。也就是說這三者同時暴露在死亡的威脅下,其中任何一個層次的生命狀態被死亡所征服了,我們的生命狀態都同樣受到挑戰。而在這三個層次的生命狀態中,基督宗教信仰認為最重要的還是靈性的生命。因為肉體的生命是暫時的,靈性的生命卻是永恆的。如果我們為了保有生物性的肉體生命,卻與周遭的團契關係割斷,與心靈上依賴的上帝的關係疏離,這種像植物人般的生命,或是有如行屍走肉般的生命,或是缺乏敬天愛人的道德心與宗教心,雖然現象上是活著的,卻是對自己對家人及周遭的人都是極大的負擔。更有甚者還可能成為傷害他人,危害社會的害群之馬。對自己對他人的生命品質與尊嚴都是個挑戰與疑問。

基督宗教的信仰因此鼓勵人追求永恆的生命甚於肉體生命。在新約聖經馬太福音中,耶穌曾對門徒說:「如果有人要跟從我,就得捨棄自己,背起他的十字架來跟從我。因為那想救自己生命的,反要喪失生命;那為著我喪失生命的,反要得到生命。一個人就是贏得了全世界,卻賠上了自己的生命,有甚麼益處呢?(太16.24-26)這是一段具含深意的教導。其中所說的生命是以「肉體生命」與「靈性生命」兩個不同生命狀態的交互比對所做的教導。肉體的生命依靠物質的補充與保護,團契的生命依靠關係的維持與強化,靈性的生命則是以耶穌十字架的死所彰顯的奉獻犧牲之愛所建構起來的生命品質。具有這種愛的生命,即便十字架殘酷的死刑也無法毀滅它。那是永恆的生命。而這也是所以在聖經福音書中(馬太19.16-30,馬可10.17-31,路加18.18-30)曾提到一個財主來問耶穌有關「永恆生命」的問題,耶穌的回答就是「愛」,具體的以獻身的行動去關懷弱小、孤苦、受壓迫的人。這就是永恆的生命了。

2006年10月10日 星期二

不需要遺囑的神學教授

◎撰文:呂莉莉 ◎攝影:陳鳳翔

在台南府城車水馬龍的東門路上,台南神學院質樸恬靜的校園靜立一旁。這所由西方宣教士創辦的學府,默默地與府城人民相隨相伴了一百多年,造就出許多上帝的忠僕,更成為培育台灣本土神學家的搖籃。

一九六九年,一個來自彰化鄉下的瘦小青年踏進了這個神學的殿堂,在他的行囊中,沒有家人的支持,也沒有經濟的奧援,只有上帝滿滿的應許與祝福。誰也想不到,這個出身大家庭,在眾多兄弟姊妹中不特別起眼的男孩子,日後會在神學與文化的學術領域綻放光彩,以縝密的神學思考及對鄉土的深刻關懷,為基督信仰與台灣文化搭建起溝通的橋樑。他就是台南神學院的神學教授,也是現任的院長黃伯和牧師。

談到黃伯和與基督信仰的邂逅,那是在他讀高中的時候,有一天,他和同學抱著好奇冒險的心情走進教會,基督徒之間親密友愛的氣氛讓他深受吸引。他開始參加青年團契,在神學生的帶領下,三、四十個年輕人一起查經、唱詩歌,這在當時的農村是很特別的生活經驗,也是黃伯和非常珍惜的一段時光。

回憶當年家裡沒有半個人贊成他去讀神學院,黃伯和說:「我成長的家庭是一個很傳統的民間信仰的家庭,整個庄社也很保守,信基督教等於是對全家族的背叛。」為了化解家人對基督信仰的誤解,黃伯和盡力修補與家人的關係。讀神學院的時候,黃伯和選擇自食其力打工賺取學費及生活費,不向家裡伸手拿錢,甚至只要手頭有多餘的錢,他一定會寄回家孝敬父母。

「我如果不能修補好和他們的關係,做基督徒的見證就沒有了。」「面對家人的批評,我不會當面和他們辯論,我會讓他們看到這個信仰對我的生活是很大的祝福。所以到後來,我的家人對基督教信仰都抱著尊重的態度,雖然我的兄弟沒有成為基督徒,但是基本上他們對基督信仰有好感,所以現在他們的孩子要去教會,都不會受到阻擋。」

耶穌基督的愛與恩典,改變了黃伯和的人生觀,也使他的生命充滿意義,不論是教學、做研究,或是擔任院長,他都能以充滿盼望的態度去接受各項挑戰,也能以坦然的心情面對生命的變化。在最近的一次心臟手術後,在友人的敦促下,他寫下一篇感言:「生命的禮讚——假如我需要遺囑」。黃伯和認為,生命是上帝所賞賜,充滿著驚奇與讚嘆,一切都是上帝白白的恩典,上帝要收回去,他也沒有話說。如果一定要有所交代,他只期待親人讓他的生命能夠有尊嚴地結束,不要勉強挽回,也期待能以樸素的方式去處理告別的儀式。

「死就是一切棄權,上帝召我去,我和這個世界就無份了,包括我的財產,應該都由我的太太全權負責。我期待周圍的人不要再以我這個已死的人來約束任何人。我們是很純真的來到這個世上,走的時候也應該要很樸素。我的遺囑就是交代所有的人不要去干涉我的太太,她有這樣的自由去處理這些事情。」因著耶穌基督所帶來的真實盼望,讓基督徒可以不戀棧世間的一切,這也是黃伯和一直認為自己不需要寫遺囑的原因。

你希望生活是什麼樣子?是日復一日地重複例行公事,還是一天比一天更有盼望?你期待自己的遺囑有什麼內容?是遺憾地列出一長串的待辦事項,還是充滿感恩與精彩的回憶?黃伯和的答案是後者。用心過生活,以溫柔謙卑的態度與耶穌基督同行,黃伯和這位出身於拜拜家庭的神學教授,用最實際的行動,打破了基督徒咄咄逼人的刻板印象,更讓認識他的人們有機會敞開心房,接受慈愛上帝的邀請,享受生命的豐盛饗宴。

訂閱:

文章 (Atom)